考研“上岸”分数线的涨跌“密码”

■石苗 张芝兰 柳雨晨 傅欣雨

作为国家创新体系的核心支柱,高等教育的战略定位始终与经济社会的转型、升级同频共振。从2020年印发的《专业学位研究生教育发展方案(2020—2025)》启动专业学位转型,到2025年年初出台的《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》明确“扩大研究生培养规模”,国家政策层面持续对研究生教育做出规模和结构方面的调整,以回应新形势对高层次人才的迫切需求。

考研国家分数线不仅是人才选拔的基础标准,更成为观察教育政策与考生群体互动的关键指标。考研国家线的波动不仅反映了教育资源分配的动态平衡,也关系着数百万考生的切身利益。从教育改革方向看,国家线调整与教育资源分配、人才培养结构以及社会需求变化紧密相连。

历年考研国家线变化趋势如何?不同学科分数线的变化差异反映了哪些问题,背后有哪些影响因素?本文以2016—2025年间的考研国家线数据为样本,结合历年考生数据,试图解答这些问题。

文科总体攀升 理工农医相对稳定

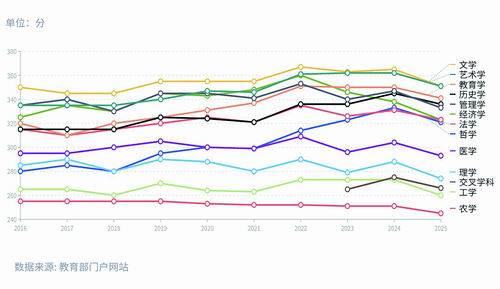

结合2016—2025年各学科考研国家线数据(见下图),本文综合分析了近10年各学科考研分数线变化趋势。

图1. 2016—2025年各学科考研国家线

总体而言,2016—2025 年考研国家线整体呈波动上升趋势。尤其在2020年后,上升态势明显加剧,但在2025年13个学科的分数线均有所下降。

具体来看,人文社科类专业国家线总体均呈上升趋势,且除哲学专业外,人文社科类专业国家线一直居于高位,与理工科类国家线有着明显分界。其中,文学专业考研分数线稳居第一,是分数线要求最高的专业,总体呈上升趋势,不过近两年涨势有所放缓,2025年分数线为近5年来最低;哲学类专业从2016年的280分涨到最高时的333分,涨幅最大,从2021年起持续走高,直到今年才有所下降。

理工农医类学科国家线相对稳定。其中,医学国家线一直高于理工类国家线;农学国家线始终低位运行,是所有学科中国家线最低、最稳定的学科。

作为新增学科门类,人工智能、大数据等交叉学科专业尽管得到政策鼓励,但由于部分高校单设招生计划,分流了竞争压力,国家线增幅低于传统热门学科。

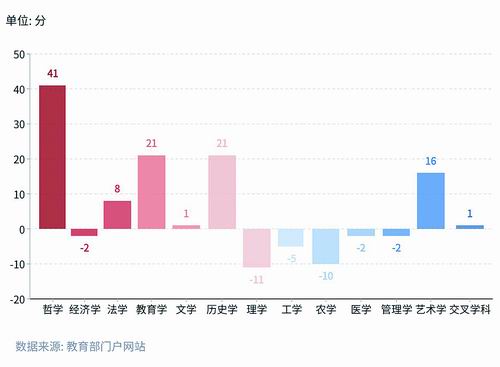

图2. 不同学科门类2016—2025年分数线差值统计

近年来,考研国家线的变化主要受到报考人数、行业需求、政策导向和经济环境的影响。整体看,文科类学科国家线上涨,主要是由于在就业压力持续加大的背景下,公务员、事业单位等体制内岗位因其稳定性成为考生首选,而这些岗位招考对哲学、法学、文学等文科专业需求集中,直接推高了相关专业的报考热度。

同时,部分文科专业因不考数学、备考门槛相对较低,吸引了大量跨专业考生,进一步加剧了竞争。值得注意的是,尽管部分高校正在撤销文科类专业,但鉴于相对严峻的就业形势,仍有大量考生选择通过考研提升竞争力,这也成为文科分数线持续攀升的重要原因。这一变化深刻反映了当前高校毕业生在职业选择上的新动向,以及高等教育与就业市场之间的复杂互动关系。

就业市场的结构性变化也带动了相关专业需求增长。

比如,教育学的分数线提升与基础教育教师扩招政策密切相关;哲学分数线的显著上涨则源于人工智能伦理、科技哲学等交叉学科领域的兴起,拓展了传统学科的就业维度。经济学和管理学的分数则小幅下降,这可能与经济环境波动和企业用人需求收缩有关。理工农医学科分数线的普遍下降则可能与就业竞争激烈、部分专业吸引力下降以及扩招政策有关。

政策与市场:涨跌背后“看得见的手”

标准差是衡量数据波动性的核心指标,其数值越大,表明分数线年际变化越剧烈,反之则越稳定。通过计算各学科门类近10年分数线的标准差,可量化其波动强度,为分析分数线变动背后的政策、市场等影响因素提供客观依据。

根据统计数据,近10年来,哲学分数线从2016年280分升至2024年333分,涨幅达53分,标准差居首;教育学自2020年后快速上涨,2022年达351分,较2016年增长31分。它们是近10年来国家线波动最强烈的两门学科。农学分数线长期稳定在251~255分之间,仅2025年微降至245分;医学10年间分数波动小于10分,均值稳定在299分。

为什么哲学、教育学等人文社科类专业分数线波动显著,而医学、农学却保持平稳?从专业属性看,哲学、教育学等学科知识体系开放性强,跨考门槛低,易受短期社会热点影响。相比之下,工科、医学等学科门类依托制造业升级与专业人才需求增长,就业稳定性突出。

此外,政策导向的倾斜也是一个重要原因。例如,教育部办公厅、农业农村部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家乡村振兴局综合司四部门联合发布《关于加快新农科建设推进高等农林教育创新发展的意见》,鼓励校地合作,探索推进涉农专业订单定向人才培养计划,为农学稳定发展提供了政策保障。

表1. 不同学科门类2016—2025年分数线变化趋势统计

总之,学科分数线的波动本质是政策导向、社会需求与考生行为的综合结果。未来,随着“双一流”学科的动态调整,交叉学科等新兴领域或成为波动新焦点,需持续关注政策信号与就业市场变化。

趋势:文科分数线上行压力大

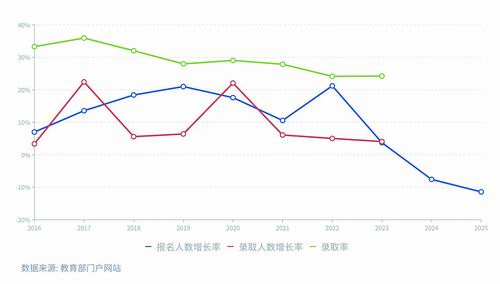

近年来,国家研究生招生分数线的调整、考研报名录取趋势以及政策导向呈现出动态关联。数据显示,2016—2023年,考研报名人数从177万攀升至474万,录取人数从58.98万增至114.84万,但录取率由33.3%下降至24.2%,反映出整体竞争压力显著增强。这一供需关系的变化直接体现在部分学科国家线的趋势性调整中。例如,教育学国家线从2016年的320分升至2025年的341分,文学、艺术学等人文社科类学科分数线亦温和上涨,或与相关学科报考热度高、招生规模扩大有关。

政策层面的结构性调整对国家线的影响同样显著。教育部新闻发布会与政策文件中明确提出“扩大研究生培养规模”,并强调要“加大STEM人才培养力度,加快培养科技创新人才”。政策引导下,工学国家线从2016年的265分降至2025年的260分,理学从285分调整至274分,农学从255分降至245分,反映出扩招政策对应用型学科竞争压力的缓冲作用。

2023年,教育部发布的数据显示,理工农医类硕士生招生占比已达60%,博士生招生占比超过80%。此外,新兴领域(如交叉学科)的分数线低位设定,体现了战略科技人才储备的政策导向。哲学、艺术学、文学等非核心扩招学科或因竞争集中,分数线仍然存在上行压力。

需要指出的是,上述分析基于现有的公开数据与政策文本,2024年后的录取数据尚未公开,部分结论仍需后续统计验证。总体而言,国家线的动态调整可视为教育资源分配、考生选择偏好与政策导向综合作用的结果,既反映了高等教育规模扩大与质量提高的平衡探索,也体现了人才培养结构适应经济社会发展的主动优化。

图3. 2016—2025年考研报名与录取增长率及录取率变化

图4. 2016—2025年全国考研报名与录取人数变化

考生建议:相比“上岸”,更应关注个人长远发展

近年来,随着人文社科类专业的持续升温,其考研国家线不断攀升,哲学、教育学等专业因其跨考友好以及社会关注度的提升,成为分数波动最为显著的领域。与此同时,理工农医等学科的国家线相对平稳,部分专业甚至呈现回落趋势,这一变化折射出政策扩招、行业调整与就业趋势交织作用下的深刻变动。

面对此形势,考生在报考时应跳出“刷分数”思维,更关注和理解国家线背后的发展趋势,从而做出更加符合自身发展需求与行业走势的判断。考生应动态跟踪招生政策的变化(如农学定向培养、司法考试分流等),密切关注就业市场的实时动态,灵活调整报考策略,避免盲目跟风热门专业。只有理性定位目标院校,提前规划并错位竞争,才能在“分数博弈”与个人长远发展之间找到最佳平衡,提高在激烈竞争中的胜算。

此外,在国家深化研究生招生工作改革的大背景下,复试环节的战略性地位显著提升。2020年,教育部、国家发展改革委、财政部联合发布的《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》中明确要求建立多维评价体系,将复试考核从单一分数筛选升级为人才综合评估机制。政策规定,招生单位需对考生的考试成绩、专业素养、实践能力、创新精神和一贯学业表现进行综合评价,择优录取。34所自划线院校中,多所院校已将复试成绩权重提升至50%,在考核专业核心知识的同时,更注重对学科前沿追踪、实际问题解决等复合能力的考察,形成“初试定资格,复试定录取”的选拔格局。

更重要的是,国家线的调整传递出清晰的政策信号。热门学科分数线的提高显然是资源集中与报考热度的反映;而理工农医等关键领域适度降低门槛,则体现了国家在科技、农业、医疗等基础板块上加强人才储备的战略意图。交叉学科领域的低位运行则为新兴学科的发展提供了空间。这一系列政策调整体现了教育主管部门在规模扩大与质量提高之间寻求平衡,确保高层次人才培养与产业需求精准对接。

总之,国家线不仅是录取门槛,更是丈量政策、需求与教育结构平衡的“尺子”。考生需理性分析趋势,作出适合自己的专业选择,政策制定者则需兼顾规模扩大与质量提高,才能实现高层次人才培养与经济社会发展双向赋能。

(本期内容由重庆大学新闻学院小强传播团队提供)

| 分享1 |